ما إن يأتي شهر نوفمبر، حتى ترتسم سماء المزارع الأحسائية، برسومات دخانية بيضاء اللون، وأخرى رمادية فاتحة، تتخذ في أشكالها لوحات فنية وكأنها حيكت بريشة فنان، تخرج من مدارس الفن السريالي المعروف بجمال النقوش وعمق الأسرار.

الطبينة... التي لم ترسم بألوان الزيت ولا الماء، ولم تبتكر على أيدي مختصين أو توجد فقط كعادة من ضمن العادات، شكلت ببقائها "متلازمة" لحياة مزارعي وفلاحي الأراضي الأحسائية، جمالا وسحرا وعبقا لا ينفك بمعيتهم جيل بعد جيل.

حرائق صغيرة تشعل في كل مزرعة أول ساعات المغرب الحالمة، أو في أولى ساعات الفجر الباردة، وسط النخيل الباسقات بجذوعها، والمطلة بسعفاتها المنتشرة كالشمس المشرقة، هكذا اعتاد الأهالي أن يروا دخانها يتسرب من خلالها ويعانق غيمات السماء في الأفق البعيد.

سألنا أحد المزارعين في محافظة الأحساء عن تاريخ هذه الطبينة وعن تركيبها وطريقة إشعالها والهدف منها، فأجاب الحاج: "أحمد الأحمد" صاحب مزرعة "العساكرية" في مدينة المنيزلة، بأن الطبينة موسوعة تاريخية رافقت أجيال و أجيال منذ أجدانا وقبلهم، وحتى يومنا هذا وستدوم إلى أبنائنا وما بعدهم.

وقال: إن الطبينة التي قد تكون كلمة تحمل معاني كثيرة لا سيما عندنا في الملكة العربية السعودية تحمل معنيين فهي بمعنى "الضرة أو زوجة الرجل الثانية" عند أهالي القصيم وهي تختلف كليا، مفهوما ومعنى وأبعادا لدينا نحن الأحسائيين، فهي تعني شيء آخر تماما.

هي مزيج من لحاء النخيل المسمى "الكرب" ومن سعفها وبعض الحشيش الذي يوضع فوق هذه المكونات ثم ينثر فوقها "الثرى" والذي هو ليس بالتراب الجاف ولا بالطين اللين، وهو ما يمنع ارتفاع ألسنة اللهب عاليا عند إشعال النار بهذه المكونات، الأمر الذي يحمي بقية النخيل من أن يطالها لهب "الطبينة" وتحترق.

وعن أهداف اشعال الطبائن في المزارع قال: الطبينة ليست عادة أو موروث لا يهدف لأي أمر، إنما هي في الحقيقة ضرورة تحتاجها المزارع، خصوصا بعد موسم "صرام النخيل" وحصاد منتوجه، يأتي بعد ذلك ضرورة تهيئة النخيل مجددا لموسم إثمار آخر في الصيف القادم، لذا كان يجب على المزارع تنظيف النخلة من "الكرب" الزائد والسعف الشائك، ومن هذه المخلفات التي تتكوم بكميات كبيرة، يلجأ المزارع إلى إشعال النار فيها ولكن بطريقة لا تؤذي بقية مزروعات المزرعة، ولا بالناس المارين بجوارها، إذ تصنع بطريقة ذكية أوجدتها الخبرة الطويلة في مجال الزراعة والفلاحة، وذلك بوضع الثرى فوق هذه المخلفات ومن ثم يتم إشعال النار فيها.

ويقول: "الطبينة" أنواع فمنها "الطبينة المحطة" وهي التي بعد أن تشتعل لأيام ثم تنطفئ يوضع فوقها قليل من السماد العضوي وتستخدم في تسميد تربة المزرعة، وبذلك يكون المزارع قد ضرب عصفورين بحجر واحد، منها نظف المزرعة من مخلفات تنظيف وتهيئه النخيل للموسم القادم، ومنها قد حصل على سماد عضوي لها ولبقية النباتات.

وعن النوع الثاني للطبينة التي تحدث عنها الحاج "أحمد حسين الأحمد" يقول: هناك نوع آخر للطبائن وهي "الطبينة الصغيرة" والتي نتعمد إشعالها بالقرب من بعضها البعض ولمسافات صغيرة تحت النخيل فهي صغيرة وتنطفئ بسرعة وإمكانها أن تتحول إلى سماد طبيعي يغذي الشجرة التي بجوارها.

يقول أحد المزارعين: "بأن النار تبقى تشتعل في الطبينة أيام عديدة، بل ويمكن لها أن تستمر شهر أو شهرين حسب حجمها" فالنار تكون داخل الأكوام المتراكمة فقط فبعد أن تخمد ألسنة اللهب منها تبقى هي مشتعلة من الداخل ولا يرى إلا أثر الدخان وهو يرسم لوحاته السريالية في سماء المزرعة وينثر رائحته العبقة على جدران المنازل المجاورة.

وعندما سألنا الحاج "الأحمد" عن إمكانية أن تحدث "الطبينة" ضررا على الأجهزة التنفسية حيث إن الأدخنة المتصاعدة منها تبعث بغازات كربونية ضارة كغازي أول وثاني أكسيد الكربون؟ فأجاب: لا تحدث ضررا إلا لمن يمكث طويلا بالقرب منها أو يكون لديه أمراض مزمنة كالربو مثلا، وعلى العكس تماما فهي برائحتها الطيبة نعتبرها نحن الأحسائيين، كالعطر الذي لا نمل استنشاق عبيره، كذلك هي بدخانها الكثيف هذا طاردة لمعظم الحشرات كالبعوض وغيره.

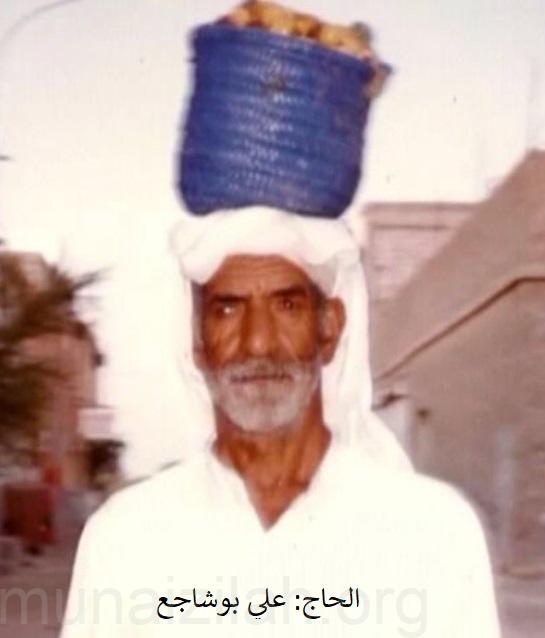

ومن عطر المزارع المفضل إلى عبق الذكريات لدى الكثيرين حول "الطبينة" لا سيما أبناء المزارعين ومن لهم مزارع يرتادونها بين الحين والآخر، فقد عبرت أم "علي" حفيدة لأحد أعرق المزارعين في مدينة "المنيزلة" الحاج علي عبد الله بوشاجع -رحمه الله- أنها عندما كانت صغيرة هي وبقية أخوتها كانت ترافق جدها إلى المزرعة، وكان يسعدها منظر النار وهي تشتعل في "الطبينة" وتقول: كنا نأخذ عودا من الأرض أو من سعف النخلة ونشعله ونتلاعب به كالألعاب النارية في وقتنا الحالي.

ومن عطر المزارع المفضل إلى عبق الذكريات لدى الكثيرين حول "الطبينة" لا سيما أبناء المزارعين ومن لهم مزارع يرتادونها بين الحين والآخر، فقد عبرت أم "علي" حفيدة لأحد أعرق المزارعين في مدينة "المنيزلة" الحاج علي عبد الله بوشاجع -رحمه الله- أنها عندما كانت صغيرة هي وبقية أخوتها كانت ترافق جدها إلى المزرعة، وكان يسعدها منظر النار وهي تشتعل في "الطبينة" وتقول: كنا نأخذ عودا من الأرض أو من سعف النخلة ونشعله ونتلاعب به كالألعاب النارية في وقتنا الحالي.

وقد ذكرت إحدى أخوات "أم علي" من باب الطرافة و"النكتة" المتداولة أن أحد المبتعثين قد حمل معه سعفة إلى أمريكا فلما سئل عن سبب ذلك أجاب: بأنه كلما اشتاق إلى رائحة الطبينة شم السعفة.

"الطبينة" بين أيقونة المزارع في تنظيف وتسميد مزرعته، وبين خيالات الحالمين في تشبيهها باللوحات السريالية في سماء الأحساء، وبين عبق الذكريات التي كبرت مع الصغار لمستنشقيها في كل موسم، تبقى سر من أسرار المزارعين الذي شاع بفضل الخبرة وتطور بمهاراتهم عبر السنين.