الـــــــــزواج

تختلف عادات وتقاليد الزواج بين منطقة وأخرى, ففي كل منطقة أو بلدة تكون طرق وترتيبات الزواج له أسلوب خاص ومعين يعمل به أهالي تلك البلدة وموضوعنا هو العادات والتقاليد التي تتم في بلدتنا الحبيبة قديما ًكما نقلها لي آبائي من كبار السن واليك عزيزي القارئ هذه العادات بشيء من التفصيل دون الإسهاب في ذلك.

أولاً / الـخـطبة:

عندما يشب الابن ويصبح على سن الزواج يحاول الأب أن ينصح أبنه بالزواج فيقول له ( يا ولدي أريد أن أفـرح بك وأرى عرسـك قبل أن.....) . فعندما يتم ذلك تقوم الأم باختيار البنت التي تراها في نظرها تصلح وتناسب أن تكون زوجة لابنها وُيراعى في ذلك الدين والخلق أولا ثم العمر ( أن لا تكون أكبر منه بسنوات ) ثم معرفتها بالأمور البيتية , وعادة ما يتم تزويج الأبناء وهم في سن مبكر , وكذلك البنات .

فإذا اختاروا الزوجة المناسبة وعادة ما تكون من بنات العم أومن نفس العائلة ذهب الأب ومعه مجموعة من كبار العائلة إلى بيت والد الزوجة لخطبتها من والدها فإذا جلسوا وشربوا القهوة قال كبيرهم يابو فلان نريد ابنتك فلانة لولدنا فلان فيرد عليهم أبو البنت والله هذي الساعة المباركة والبنت بنتكم ومن الآن البسوها عباءتها وخذوها.

وإذا تمت الموافقة يقومون بتحديد الأمور الخاصة بالزواج من مهر ووقت إقامة الزواج وغير ذلك, حتى يخرجون وهم مسرورين بذلك.

ثانيا / الغسولة :

عندما يقترب موعد الزواج الذي قد حُدد من قبل , وعادة ما يكون قبل موعد الزواج بيوم أو يومان يستعد أهل الزوجة بأمور غسولة ابنتهم , فتجتمع نساء العائلة والأصدقاء و الجيران , فقديما كانوا يذهبون بالعروس إلى مكان استحمامها في أحد الثبور الجارية ثم يرجعونها .

بعدها اختلف الأمر فعندما يأتي وقت غسولة ابنتهم يذهبون بها إلى إحدى المزارع التي يكون فيها برك ويقومون بعمل الأمور الخاصة بالغسولة ثم يرجعونها إلى منزلها بعدها يبدؤون بوضع أمور الزينة والتجميل لتبدو العروس في أحسن صورة كالحناء و النقوشات والرسومات التي ترسم على أيدي وأرجل العروس ثم تلبس الثياب الخاصة بالزواج المعدة مسبقا لذلك , ثم تلقى قصائد المدح والفرح ابتهاجا بتلك المناسبة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر ويستمر الفرح والسرور في بيت الزوجة إلى ليلة الزفة وهي ليلة دخولها على زوجها .

أما غسولة الزوج فقديما جداً كانوا ينقلون المتزوج على الدواب ويقومون بالسباحة معه وتنظيفه في إحدى الثبور أو الأخاديد المتفرعة من عين برابر ثم يرجعون به إلى منزله , بعدها تغيرت الحال فإذا جاء وقت غسولة الرجل استعد الناس من صباح يوم الخميس للذهاب إلى إحدى العـيون الطبيعية مثل ( عين الجوهرية ، عين أم سبعة ، عين الحارة ) . أو برك إحدى المزارع الكبيرة مثل مزرعة ( غنوة ) ويركبون سيارات اللوري المعدة لذلك , حاملين معهم الأمور الخاصة بذلك وكذلك يقومون بإعداد وتناول وجبة الغداء هناك بعدها يستعد الركب إلى العودة عصرًا بعد أن يلبس العريس ثيابه الجديدة والبشت ويرددون الحضور بعض الجلوات , وما إن يصلوا إلى البلدة حتى يكون المكان المعد لاستقبالهم جاهزاً وأكثر ما يكون في البراحة وسط البلدة حيث تتجمهر الناس من كبار وصغار لحضور الحفل ويبدؤون بترديد الجلوات الخاصة بتلك المناسبة كذلك توزع بعض المشروبات على الحضور حتى يقترب وقت المغرب بعدها يزف المعرس إلى منزله ثم إلى غرفته , بعدها يخرج مبدلا ثيابه لكي يوضع له الحناء وسط هتافات وأهازيج الفرح والسرور من قبل الحضور .

ثالثا / الزفة ( الدزة ) :

في ليلة الزفة أو الدزة وعادة ما يكون ليلة الجمعة يكون أي المعرس والعروس قد اجتازا العقبات الأولى بنجاح وبقي عليهما أصعبها وهي الزفة أو( الدخلة ) فبعد أن يتناول الحضور من أهالي البلدة ومن ضيوف وجبة العشاء يقومون بقراءة المولد النبوي الشريف في أحد مجالس العائلة المعد لذلك وإلغاء قصائد المدح والابتهاج وترديد بعض الجلوات الخاصة بتلك الليلة وتوزيع بعض المرطبات و( الفتيت ) المعد لتلك الليلة على الحضور وبعد أن يقترب الليل من منتصفه يكون وقت الدزة فيقوم الحضور بإيصال المعرس إلى منزله وسط هتافات الفرح والسرور والأهازيج وهم منقسمين عليه سماطين إلى أن يوصلوه إلى منزله ثم يدخلوه إلى غرفته وينصرفوا فيصبح المعرس وحيدا في غرفته ينتظر وصول شريكة حياته وما إن يلبث فترة قصيرة حتى يسمع الهتافات التي تعلن وصولها فيبدأ قلبه بالنبض السريع .

أما العروسة فقبل دخولها بيت الزوج ينحر لها احد الخراف ثم تدخل البيت وتجلس وسط الفناء وسط أهازيج النساء عندها يخرج المعرس ويجلس أمامها ويقومون بأكل بعض الحلويات وشراب المرطبات إلى أن تعمل لهم الدزة الأخيرة فيدخلان غرفتهما, ومن الأشعار التي تردد في الزواجات التي يقوم بعض الأهالي بإلقائها بصوت شجي يردد معه الحضور مقدمة كل قصيدة بعد كل بيت منها وتضفي شيئا ً من الفرح والسرور على الحضور:

القصيدة الأولى:

صـلاة الله عـلى الهادي الأميـنا

إمـام الأنبـياء والمرسليـنا

بـدأت باسـم رب العالمـين

واسـم محـمد النور المـبينا

أتانا من فجاج الأرض شخص ٌ

مليح الوجه ذو حال ٍ حسينا

عليه حـلل خضـٌرة وتـاجٌ

وظنـي أنـه الروح الأميـنا

ومعه ثـلاث سمـح الوجـوه

بتيـجان الجـمال متوجيـنا

عليـهم هيـبة ووقـار عـز

وأنـوار تشـع كـل حينا

وأربـع نسٌـوة يمشين هـوناً

وظـني أنهـم من حـور عيـنا

بأيـديهم أوانٌ مـن زجـاجٌ

وفيه المسـك والعـود الخنيـنا

****************************

القصيدة الثانية :

شمس الهداية شعت في سمى الأمم

من سيد الرسل تجلو حالك الظلم ِ

ريمٌ على القاع بين البان والعلم

أحل سفك دمي بالأشهر الحـُرم

لمارآني حدثتني النُفس قائلة

ياويح جنبك بالسهم المصيب رمي

فن الموائسى باناً بالربى وقنا

اللاعبات بروحي السافحات دمي

السافرات كأمثال البدور ضحى

يغون شمس الضحى بالحلي والعصم

****************************

القصيدة الثالثة:

صلي يارب على خير البشر

أحمد المبعوث من آل مضر

دنت الساعة وانشق القمر

من غزال صد عني ونفر

جاء يوم العيد في زينته

فرماني فتعاطف فعقر

قمت أمشي في مجالس ساعة

فتفكرت فأحسنت النظر

ورأيت ذاك وجهاً مشرقاً

زانه الرحمن من بين البشر

فلمست الرجل منها موطئا

فدنت مني ومدت لي البصر

قلت ضيفاً طارق في حبكم

هل تضيفوني إلى وقت السحر

ثم قالت بسرور سيدي

نكرم الضيف بسمع وبصر

************************

القصيدة الرابعة :

هـاللـيلة قمـــريـة هــالليــلة قمــريـة

نـور المحـمــد ظـهر وعلـى الخــلق ضــيا

نـور المحـمـد ظـهـر وتشـعـشـع الــوادي

تحـيا ياســيد البشــر للحـضـر والـبــادي

بـذكره علانــا الفـخر وخـضــر واديـنــا

ونـوره سـطع كالقـمر والشـمـس محـيـيـها

بـذكره يـزيد الفــرح والغــيث يســـقينا

هـذا الرسـول البــطل حـبـه منـجــينـا

أما في الوقت الحاضر فقد تغير الوضع فأصبح الزواج الجماعي هو السائد في البلدة لما له من فوائد كثيرة استوعبها الناس, كذلك تماشياً مع التطورات التي تشهدها البلدة في تنظيم وإقامة مثل هذه المهرجانات.

فمنذ عام 1415هـ وهو العام الذي شهد إقامة أول مهرجان للزواج الجماعي في البلدة واستمر ذلك إلى وقتنا هذا فقد نظمت بلدة المنيزلة اثنا عشر مهرجاناً للزواج الجماعي تحت اسم (مهرجان المصطفى) وظهرت جميعها ولله الحمد على مستوى الحدث, وقد بلغ عدد المتزوجين في جميع المهرجانات أكثر من ست مئة متزوج ومتزوجة وهي على النحو التالي:

1- مهرجان المصطفى الأول في شهر ربيع عام 1415هـ وشارك فيه (15) عريساً.

2- مهرجان المصطفى الثاني في شهر شعبان عام 1415هـ وشارك فيه (12) عريساً.

3- مهرجان المصطفى الثالث عام 1416هـ وشارك فيه (7) عريس.

4- مهرجان المصطفى الرابع عام 1417هـ وشارك فيه (11) عريساً.

5- مهرجان المصطفى الخامس عام 1419هـ وشارك فيه (27) عريساً.

6- مهرجان المصطفى السادس عام 1420هـ وشارك فيه (19) عريساً.

7- مهرجان المصطفى السابع عام 1421هـ وشارك فيه (17) عريساً.

8- مهرجان المصطفى الثامن عام 1422هـ وشارك فيه (32) عريساً.

9- مهرجان المصطفى التاسع عام 1423هـ وشارك فيه (37) عريساً.

10- مهرجان المصطفى العاشر عام 1424هـ وشارك فيه (33) عريساً.

11- مهرجان المصطفى الحادي عشر عام 1425هـ وشارك فيه (43) عريساً.

12 - مهرجان المصطفى الثاني عشر عام 1426 هـ وشارك فيه (44) عريسا ً .

وإليك أسماء أول خمسة عشر متزوجاً في أول مهرجان للزواج الجماعي في البلدة عام 1415هـ وهم:

1 - أحمد عبدالمحسن المبارك. 2 - حسين علي الغدير.

3 - خليفة عبدالله العبدالله. 4 - علي سلمان الناصر.

5 - راضي جاسم المـحمد. 6 - علي عبدالله المحمد.

7 - ناصر محمد المحـمد. 8 - علي عيسى العـيد.

9 - حسين حجي المهـيني. 10 - محمد طاهر البـحر.

11 - أنور يوسف الشهيب. 12 - إبراهيم يوسف الشهيب.

13 - يوسف أحمد الدليـم. 14 – علـي أحمـد الـدليم.

15 - إبراهيم مسلم الرويشد.

الألـعـاب :

تختلف مسميات وكيفية طرق هذه الألعاب من منطقة أو بلدة أو أخرى .

فهذه الألعاب كثيرة ومتنوعة وكان الأطفال (الصبيان ) في السابق يقومون بلعب هذه الألعاب فبعضها تلعب جماعية وبعضها تلعب بشكل فردي.

فقد ظل لهذه الألعاب موقعا في نفوس الأطفال والشبان الذين يمارسون هذه الألعاب, فأصبحت تلك الألعاب تراثا حقيقيا يرى فيها الطفل أو الشاب الذي قام بلعب هذه الألعاب ما لا يرى في بعض الألعاب الحديثة .

فعندما يعود الإنسان بذاكرته إلى الوراء ويتذكر تلك الألعاب يدور في مخيلته تلك الأيام والليالي التي قضاها مع الصبية الأصدقاء وهم حلقات جماعية يؤدون تلك الألعاب ببراءة وشغف.

فقديما يجتمع الأطفال والشبان في حلقات جماعية يقومون بتأدية بعض هذه الألعاب التي تتميز غالبيتها بطابع المرح والسرور وبعضها تعتمد على القوة والتنافس وبعضها تعتمد على السهولة وكثرة تكرارها دون ملل فقد تتكرر عدة مرات في اليوم الواحد .

فأكثر هذه الألعاب توارثها الأبناء عن آبائهم والآباء بدورهم توارثوها عن أجدادهم .

وعادة تكون ( البراحة ) و( الدراويز ) هما مكان اجتماع الأطفال لممارسة الألعاب فيها , كذلك يقوم بعض الأطفال بتأدية هذه الألعاب في شوارع البلدة ( الفريج ) كألعاب جماعية وهي كثيرة ومتنوعة .

وهذه الألعاب تكوّن لدى الأطفال قوة وقدرات جسدية وعقلية تفيد الطفل في مراحله العمرية وسوف نعرفك عزيزي القارئ على بعض هذه الألعاب بشيء من التفصيل :

أولا : لعبة العواير :

كلمة عواير مشتقة من ( عاير ) وهي الزاوية وهذه اللعبة تلعب جماعية حيث يشترك في لعبها خمسة أشخاص أما طريقة لعبها فتلعب في ساحة مستوية يعمل بها أربع مرتفعات من التراب حيث يعتبر كل مرتفع زاوية يقف عليه شخص ويبقى الشخص الخامس والتي تختاره القرعة ليكون في الوسط فتبدأ اللعبة بمحاولة كل شخصين أن يستبدلا أماكنهم بسرعة فائقة من زاوية إلى زاوية بحيث لا يستطيع اللاعب الموجود في الوسط بالوصول إلى إحدى الزوايا قبل الآخر فإذا وصل خرج الشخص الذي وقف مكانه ليبقى فـي الوسـط إلى أن يتمكن مـن اصطياد شخصٍ آخر فهذه اللعبة تعتمد على تحين الفرص والسرعة الفائقة وهكذا إلى أن يتفق الجميع على إنهاء اللعبة .

ثانيا : لعبة الخطة :

وهي لعبة فردية وسميت بالخطة لأنها تخط على مكان من الأرض وذلك برسم عشرة مستطيلات ملتصقة كل خمسة بجانب بعض , فيقوم الشخص الذي اختارته القرعة برمي آلة اللعب ( القيص ) وهو علبة معدنية يقوم برصعها حتى تكون مستوية في البيت الأول فيقوم بالحجل على رجل واحدة فيضرب القيص لإستخراجه من البيت بحيث لا يقع القيص على أحد الخطوط فإذا وقع ذلك تعتبر اللعبة منتهية ( طايح ) فيلعب الشخص الذي يليه .

وإذا تمكن من مواصلة اللعبة بدون عراقيل واستطاع تخطي المستطيلات العشرة يأتي دوره في تملك البيوت فيقوم باستدبار الخطة وهو ممسك بالقيص بيد واحد ويقول أملك بيت ويحدد مثلا الثاني ....الثالث ....على الله ) .

ويرمي فإذا سقط القيص في نفس البيت المحدد ملكه فلايجوز للشخص الثاني أن يطأ هذا البيت بل يتعداه بالقفز من فوقه وإذا أخطأ في البيت المحدد يستمر الشخص الثاني في اللعب وهكذا إلى أن يستطيع أحدهم تملك أكثر البيوت فيكون فائزا .

ثالثا : لعبة شط بط :

وهي لعبة جماعية أسمها مأخوذ من الشيل والبط وتعتمد على القوة والصبر والتحمل أما طريقة لعبها فيحدد مكانٌ رمليٌ وذلك لضمان عدم إصابة أحد المشتركين على الأرض اليابسة ويعمل مستطيلا بطول عشرة أمتار في ستة أمتار فيقسم المشتركون إلى مجموعتين فتعمل القرعة فتبدأ الفرقة المختارة أولا باللعب وذلك بإرسال أحد المشتركين وعادة ما يختار الأقوى منهم فيقوم بلمس أحد أفراد الفرقة الثانية داخل المستطيل ثم العودة بسرعة فائقة إلى مكان الهالة مسجلا بذلك خروج الشخص الممسوك (الملموس ) وهكذا إلى أن يخـرجهم جميعا .

فإذا أخرجهم جميعا اعتبرت الفرقة الأولى فائزة أما إذا أمسكوه فيجتمعون عليه ويقومون بإخراجه خارج المستطيل أما هو فيحاول أن يهرب منهم فإذا أخرجوه فيأتي الشخص الثاني وهكذا إذا أخرجهم هو الفائز وإذا أخرجوه يأتي الثالث إلى أن يخرجونهم جميعا فإذا قامت الفرقة الثانية بإخراج جميع أفراد الفرقة الأولى فهي الفائزة وتعاد اللعبة عدة مرات إلى أن يتفق الجميع على إنهائها .

رابعا / لعبة الخشيشة :

اسمها مأخوذ من الخش أي إخفاء الشيء وهي لعبة جماعية أما طريقة لعبها فيصطف عدد غير محدد من المشتركين على جدار وهم جلوس جلسة تربيعية فيقوم أحدهم بالمرور على المشاركين وذلك بوضع يده تحت ثياب أحد المشاركين فيقول للشخص الآخر اعرف في ثياب أي مشترك وضعت القطعة فيقوم بالنظر إليهم جميعا فيختار واحد منهم فإذا أصاب في توقعه جلس وقام مكانه الأخر فإذا أخطأ يستمر ذلك وهكذا حتى تدور اللعبة على الجميع وهذه اللعبة لا تتطلب أي جهد يبذل .

خامسا / لعبة المير :

وهي لعبة جماعية اسمها مأخوذ من الأمير وعدد المشاركين فيها مفتوح وغير محدد أما طريقة لعبها فيجلس المشاركين في اللعبة على شكل دائرة فيأتون باثنين من الأعواد طويل وقصير فالقصير يمسك به الملك والطويل يمسك به الوزير وعلبة كبريت ( شخاط ) ويحشى بالرمل الرطب من الداخل ثم يبدأ أحد المشتركين برمي الكبريت فإذا وقف بشكل عامودي يصبح ذلك الشخص هو الملك فيرمي الثاني الكبريت فإذا وقف بشكل عرضي أصبح الشخص الوزير فيرمي الثالث فإذا سقط الكبريت على الجهة الصفراء فليس له ولا عليه شيء فيرمي الرابع فإذا سقط الكبريت على الجهة الزرقاء هنا يحاكم الشخص فيقول الوزير ( مير ) فيرد عليه الملك احبك وزير فيقول الوزير كم تأمر على هالكلب الخنزير فيقول الملك مثلا ثمان جلدات فإذا أمر الملك بضربه بعدد زوجي قســم العدد علـى اثنان فيضرب المخـطئ أربع ضربات والملك أربع وإذا حكم عليه بعدد فردي مثلا إحدى عشر ضربة جلد المحكوم عليه إحدى عشرة ضربة بالعصا كذلك يحدد الملك نوعية الضرب هل ضربا مبرحا أو خفيفا وهكذا تستمر اللعبة حتى تدور على الجميع عدة مرات فيصبح الجميع ملوكا ً وفي نفس الوقت لا تنتهي اللعبة حتى يأخذ كل مشترك نصيبه من الضرب المبرح فيقوم الجميع وهم راضون بذلك .

سادسا / لعبة الطردة :

واسمها مأخوذ من الطرد أي الجري بسرعة وهي لعبة جماعية ، أما طريقة لعبها فينقسم المشاركون إلى مجموعتين فتعمل القرعة على أي مجموعة تقوم بالطرد أولا ويحدد مكاناً لمن يستطيع أن يأتي إليه ويلمسه بدون أن يمسك به أحد من المجموعة الثانية وتسمى ( الهالة ) فيطرد أفراد المجموعة الأولى فيحاولون أن يتخفوا ويصلو إلى أماكن بعيدة حتى لا يستطيع أحد أفراد المجموعة الثانية من الإمساك بهم وتعتمد هذه اللعبة على السرعة وقوة التحمل فإذا استطاع أحد أفراد المجموعة من الوصول إلى الهالة دون أن يمسك به أحد سجل بذلك نقطة لمجموعته أما المجموعة الثانية فيحاولون قدر المستطاع الإمساك بهم جميعا لكي لا يستطيع أحد أن يصل إلى الهالة وهكذا بعدها تطرد المجموعة الثانية فيقوم أصحاب المجموعة الأولى بنـفس الطريقة إلى أن تنتهي اللعبة فتعرف أي المجموعتين هي الفائزة.

فمن الطرائف التي حصلت في هذه اللعبة أن أحدهم ابتكر فكرة لبس العباءة النسائية لكي لا يستطيع أحد معرفته فيصل إلى مكان الهالة بكل سهولة وبعضهم يضع نفسه داخل أماكن الزبالة لكي لا يتوقع أحد ذلك وبعضهم يدخل في بيوت قديمة ليست مسكونة فإذا أحس أن أحداً ما اقترب منه أصدر أصواتا ً مخيفة فيهرف المقترب منه وبعضهم يصل إلى المزارع في أطراف البلدة فلا يستطيع أحد الوصول اليه .

الـغـوص :

هو النـزول تـحت المـاء أو الدخـول في المـاء .

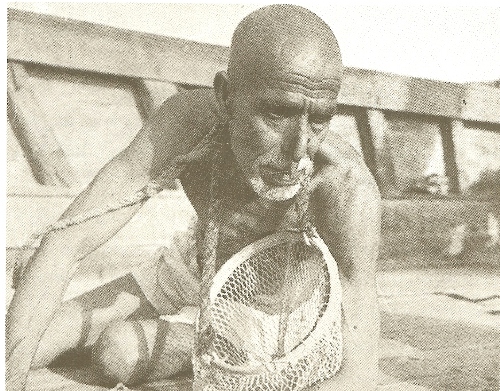

والغواص : هو الذي يغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ , ووقت الغوص يكون في الأشهر الدافـئـة من السنة ، ومدتـه أربعة شهور وعـشرة أيام ( 130 يوم ) ، وموسمه يبدأ من أول نيسان ((ابريل)) حتى اخر ايلول ((سبتمبر)) .

ومهنة الغوص تتطلب شخصا قويا وذو نَفَس طويل لذلك النواخذه تختار الغواص الذي يمتاز بطول النفَس لكي يمكث وقتا طويلا تحت الماء لاستخراج اللؤلؤ .

واليك عزيزي القارئ ملخصا ًعما نقله لي الآباء والأجداد عن كيفية الذهاب والعمل في الغوص ثم العودة إلى البلدة .

فعندما يأتي وقت الغوص يستعد الغواصون لذلك ويقومون بوداع الأهل والأقارب فيخرج الأهالي لوداعهم والدعاء لهم بالعودة سالمين لمعرفتهم أن البحر قدار فالداخل فيه مفقود والخارج منه مولود , ثم يركبون على الدواب ويتوجهون إلى ميناء العقير ومنها يركبون السفن التي توصلهم إلى شواطئ الخليج العربي (البحرين ، قطر ) , فعندما تصل السفن محملة بالأشخاص يتم الاتفاق بينهم وبين النواخذة على كيفية وأجرة العمل ثم يصعدون إلى المراكب وتوزع الأعمال عليهم .

فأليك نبذة مختصرة عن أعمال البحارة كُلاًّ حسب تخصصه :

النوخذة : وهو ربان السفينة والمسؤول عنها ويأخذ أكثر أجرا ً.

الجعدي : وهو نائب ربان السفينة والذي يحل محله .

المقدامي : رئيس البحارة وهو المسؤول عن العمل في السفينة.

النـهام : الذي يطرب البحارة ويحمسهم بالمواويل .

الغواص : وهو الشخص الذي يغوص تحت الماء لاستخراج اللؤلؤ .

السيب : هو الشخص الذي يسحب الغواص من قاع البحر عند الإشارة .

العـزال : هو الذي يغوص على حسابه الخاص .

الرضيف : هو الذي يتدرب على العمل .

التـبابْ : هو الذي يخدم من في السفينة .

الطـباخ : يقوم بعمل الوجبات الغذائية للبحارة .

أما الأدوات التي يستخدمها الغواصون للنـزول إلى أعماق البحر هي : الفطـام : قطعة صغيرة من العظام توضع على الأنف لمنع دخول الماء .

الديـين : وعاء يعمل من الحبال الرفيعة يضع بداخله الغواص المحار .

الخبـط : وعاء من الجلد يوضع على الأصابع لحفظها .

الشمشول : سروال قصير أسود يلبسه الغواص .

الأيـدة : حبل طويل يسحب به السيب الغواص من قاع البحر.

الحجـر : قطعة ثقيلة لكي تنزل بالغواص إلى قاع البحر .

الزبيـل : حبل طويل يسحب السيب بواسطته الحجر من قاع البحر.

الأزار : قطعة من القماش تلف حول الجزء الاسفل من الجسم .

بعدها يبدأ العمل المتواصل لمدة (130 ) يوم يواجهون فيها البحارة الأمواج العاتية التي تضرب السفن ضربا قوياً تجعلها تتمايل ذات اليمين وذات الشمال فتحصل الكوارث ففي سنة 1342 هـ حصلت كارثة بحرية مات فيها خلق كثير إلا أنه ولله الحمد لم يمت أحد ٌ من بلدتنا فرجعوا جميعهم سالمين .

فخلال هذه المدة الطويلة لا بد من تعرض البحارة إلى أمراض تصيبهم فتعالج بالأدوية الشعبية الموجودة على ظهر السفينة ومن هذه الأمراض:

1 ـ السمط : مرض جلدي يصيب الغواصين لمكوثهم الطويل تحت الماء .

2 ـ انفجار الأذن : بسبب الضغط القوي في قاع البحر .

3 ـ الجروح : وتصيب الغواص عندما يهم بالخروج من البحر بسرعة

فيصطدم بالسفينة .

4 ـ الطنان : مرض يصيب الغواصة في آذانهم فيحدث ألما وطنينا .

5 ـ السعال: يصاب بعضهم بكحة شديدة نتيجة تعرضهم للتيارات الهوائية.

6 ـ أم زليقة : مرض جلدي يصيب البحارة لمكوثهم الطويل تحت الماء .

7 – أبو اقشاش : مرض يصيب القاصة لسوء التغذية وعدم النظافة فتنخر

اسنانهم .

8 – الشـاقة : مرض يصيب القواصين فيحدث المـا ً شديدا ً بالجبهة .

9 – الحشرجة : يصاب بها الغواص في صدره فلا يستطيع الغوص .

10 – الصرع : يصاب بعض الغاصة بالصرع من جراء ما يشاهده في قعر

البحر من مناظر مفزعة .

أما الألفاظ والتعبيرات التي يتلفظ بها البحارة فهي تختلف بين دولة واخرى ومنطقة واخرى في دول الخليج العربي نتيجة اختلاف اللهجات كذلك نتيجة بعض العملاء الاجانب ومن هذه الألفاظ :

1 – كـبـّر : يجتمع البحارة ويتقدم احدهم بادئا ً العمل أو مؤذناً ببدئه فيقول ( كـبّـر ) .

2 – هولو : واصلها ( هيا بنا ) نداء للعمل حيث يبدأ البحارة العمل بعد سماعهم ذلك .

3 – هليا هليا : يرددها البحارة اثناء العمل ويتفنن بعض البحارة في لفظها .

4 – هي ياملي : يرددها البحارة بكثرة اثناء العمل .

5 – هيلي هيلي : يكررها البحارة اثناء العمل .

6 – هوب : يعني بها ايقاف البحارة عن العمل أو التنبيه لمخاطر قد تحدث .

7 – هوب يامال : للطرب البحري حيث يرددها النهام .

8 – هبيس : يتلفظ بها البحارة ويعني استمرار العمل .

9 – شلنا اتكلنا على الله : يرددها البحارة اثناء رفع الشراع الى الاعلى .

فعندما ينقضي الوقت المحـدد للغوص يهم البحارة بالعـودة وتـسمى ( القفال ) .

فعندما تصل السفن إلى الشاطئ يقومون بعملية المحاسبة فيعطى كل بحار أجره كُلاًّ حسب عمله وتخصصه ،و عند ذلك تصل الأخبار إلى أهالي البحارة بقرب عودتهم فيقومون بالاستعداد لاستقبالهم بفارغ الصبر , فعند الوصول يخرج الأهالي لاستقبالهم مسرورين بعودتهم سالمين .

فهم فرحين بما أنعم الله عليهم من فضله فيقوم كل شخص بتسديد دينه إن وجد أو شراء أو بناء منزل أو مزرعة , وهكذا تتكرر العملية كل سنة لمن أراد العودة .

وقد انتهت مهنة الغوص لأستخراج اللؤلؤ من البحار مع بدء اليابان بأستزراع اللؤلؤ الصناعي وظهور النفط .

لكنها لم تنتهي من التاريخ ، وأسست تراث إنسانيا ً فريدا ً فيمتاز البحارة بالمهارة والشجاعة والتضحية ومتانة الخلق ، وما زالا البعض يردد سوالف البحر وحزاويه وما واجهوه وتعرضوا له من احداث ومغامرات وغرائب .

واليك عزيزي القارئ أسماء البحارة من بلدة المنيزلة كلا حسب تخصصه:

أولاً: اسـماء الغواصين :

1 ـ حسن ياسين الياسين . 2 ـ سلمان عيسى البراهيم .

3 ـ عيسى محمد الملا . 4 ـ موسى حسين الموسى .

5 ـ صالح علي العطافي . 6 ـ عبدالله حسين العبدالله .

7 ـ مسلم هاني الموسى. 8 ـ ياسين حسين المحمد.

9 ـ علي عبدالله العميرين. 10ـ يوسف ناصر العبدالله.

11ـ هاني علي الموسى. 12 ـ محمد حسين البحر.

13 ـ أحمد حسين بوهواء. 14 ـ جاسم حسين المحمد.

15 ـ علي علي الحيدان. 16 ـ عبدالله ياسين الحسن.

17 ـ عبدالله عيسى الدليم.

ثانيا :اسمـاء الـسيوب :

1 ـ ناصر موسى الجعفر . 2 ـ علي موسى الجعفر .

3 ـ كاظم مبارك الموسى . 4 ـ صالح حسين المحمد .

5 ـ محمـد عطية المحـمد . 6 ـ جاسم حسين الخليفة .

7 ـ سلمان صالح السويلم . 8 ـ ابراهيم صالح السويلم .

9 ـ شهاب محمد الصالح .

ثالثاً : اسـماء النـهامين :

1 ـ مبارك حـسن الـاسين .

2 ـ سـلمان علـي البـطي .

حرب كنـزان :

كنـزان هو اسم لجبل يقع شمال شرق الأحساء بالقرب من مسجد جواثا .

ويبعد عن مدينة الهفوف ( 25 كيلا ) وقعت فيه معركة عرفت باسمه بين الملك عبدالعزيز وبين ( العجمان ) وكان ذلك عام 1333 هـ .

وكان العجمان وهم من البدو قد نهبوا وبطشوا وعثوا في الأرض فساداً بممتلكات المنطقة .

وكان في أسفل هذا الجبل بئر غنية بالمياه فكانوا قد استقروا هناك ونصبوا خيامهم فلما علم بهم الملك عبدالعزيز أعد لهم جيشا لقتالهم وسار بهم ليلا لمهاجمة العجمان فلما اقترب منهم علموا بذلك من استطلاعاتهم فاستعدوا للقتال فنزلوا في خنادقهم وكانت على ارض مرتفعة يستطيعون رؤية من يريد مهاجمتهم داخل الخنادق فهجم عليهم الملك عبدالعزيز وجيشه فخرج العجمان من الخنادق فأحاطوا بجيش الملك عبدالعزيز واشتد القتال بينهم حتى قتل عدد ليس بقليل من الجانبين وقد أصيب الملك عبد العزيز برصاصة في بطنه وقتل أخوه سعد بعدها انسحبت قوات الملك عبدالعزيز إلى الهفوف.

فكان جيش الملك عبدالعزيز يتكون من مزيج من أهل الرياض ومن قبائل وقرى الأحساء فكان نصيب بلدة المنيزلة أن شارك عشرة رجال قتل منهم ثمانية أشخاص .

وإليك أسماء الذين قتيلوا في المعركة :

1 - حسن ياسين الياسين. 2 - علي أحمد بوهــواء.

3 - حمزة عبدالله الرويشد. 4 - حسن عبدالله الرويشد.

5 - أحمد عبدالعزيز السعيد. 6 - خليفة جاسم الرويحين.

7 - فهد أحمد الطـلـب. 8 - خليفة محمد الـماجد.

الدراويز ( البوابات ) :

ذكر صاحب كتاب واحة الأحساء أن للبلدة سور يوجد به أربع بوابات وهي البوابة الشمالية وبوابة حمد وبوابة جهام والبوابة الجنوبية .

وقد قابلنا كبار السن في البلدة الذين عاصروا ذلك الوقت لمعرفة مزيد من المعلومات بالتفصيل عن تلك البوابات بالسور المحيط بالبلدة فقد قال لنا كبار السن كان يحيط بالبلدة سور مرتفع كان يشكل حاجزا يحمي البلدة من غزو المهاجمين .

ويوجد بهذا السور بعد كل عدة أمتار برجا يستخدم في مراقبة وحماية البلدة , كما يوجد في هذا السور أربع بوابات (دراويز) وجميعها تقع في الجهة الشرقية الشمالية .

وبداخل كل دروازة توجد بوابة وبجانب كل بوابة صخرة كبيرة الحجم تسند باب كل دروازة .

ويوجد في هذا الباب فتحة صغيرة لدخول وخروج أهل البلدة وتغلق البوابات الأربع بعد صلاة المغرب ولاتفتح إلا بعد طلوع الفجر , ويقوم بفتح واغلاق هذه البوبات أهالي البلدة إذ كانت الحراسة الليلية موزعة بحيث تحرس كل عائلة ليلة واحدة .

وكانت البوابة الشمالية تسمى دروازة الصفافير لكثرة وجود الصفافير فيها , والبوابة الجنوبية تسمى دروازة الريس وسميت بذلك نسبة إلى مجيء الرئيس آنذاك لتفقد الخيل فقد كان بجانب هذه الدروازة إسطبل لخيل يملكه العسكر فكان أهالي البلدة يقومون بحراسته وإطعام الخيل في ذلك الزمن .

الـبـراحة :

البراحة اسم يطلق على المكان الفضاء وتكون وسط البلدة ومحاطة بالمنازل ومعروفة ومشهورة لدى الصغير والكبير من أهالي البلدة وهي ساحة تقام فيها الاحتفلات والتجمعات في المناسبات .

ويوجد قديما ً في بلدة المنيزلة براحتان لازالت واحدة منهم إلى يومنا هذا , ففي الزمن القديم كان الاهالي يجتمعون فيها منذ الصباح الباكر آخذين معهم ما يحتاجونه من أدوات المهن والفلاحة , ويصطفون بجانب بعضهم البعض طلبا للعمل داخل منازل البلدة أو في مزارع البلدة طلبا للرزق وذلك للكد على عوائلهم وتسمى ( الكروة ) وهي اتفاق بين صاحب العمل والأجير للقيام بالأعمال المناطة إليه مقابل أجر مادي يتفق عليه الطرفان وعادة ما يكون المقابل المادي معروف لدى الناس فتختلف أسعار الأعمال حسب نوعية العمل المراد فعله .

فقديما كانت الأعمال متوفرة وكثيرة ففي بعض المواسم كموسم الصرام وهو ( قطع عذوق النخل المثمرة ) وفي وقت تقليم سعف النخيل أو التلقيح يكون العرض أكثر من الطلب فأحيانا لا يستطيع صاحب المزرعة الحصول على العدد المطلوب لذلك العمل بسب كثرة وزحمة الأعمال التي يعمل بها الناس في ذلك الزمان .

وقديما كان الناس جميعا يعملون ووقت العمل يمتد من الصباح إلى غروب الشمس ويكون في بعض الأحيان حجز قبل عدة أيام على الأشخاص المشهورين والمعروفين في العمل المراد فعله .

وكان الناس في السابق يفضلون الشخص الذي يعمل بجد واجتهاد ويكون مخلصا ً في عمله بحيث لا يطالب بإنهاء العمل قبل الموعد المحدد له.

وللبراحة أدوار أخرى منها اجتماع الناس في ليالي شهر رمضان حيث يعرض فيها الباعة بسطات ليباع فيها بعض المأكولات , كذلك بما أن البراحة أرض فضاء قتستقل من قبل الأطفال للقيام ببعض الألعاب فيها .

كذلك يعرض فيها الفلاحون بعض محصولات مزارعهم للبيع من الرطب وسفوف النبات ( اللقاح )وبعض الأدوات التي تستعمل في أعمال الحرف مثل ( الصخين ، الهيب ، المحش ، المنجل ) كذلك تكون البراحة مركزا للتجمعات في المناسبات مثل الأعراس وأيام الأعياد

الساباط :

الساباط هو عبارة عن مكان مسقوف بجذوع النخل ويكون مبنيا ً على منزلين متقابلين يخترقه شارع من الأسفل يعبره المارة ويكون

الساباط مبنيا ً على طول المنزل التابع له ومفتوح على المنزل من السطح حتى يستقل من قبل صاحب المنزل لكي يضع فيه بعض الادوات والاعمال المنزلية ، وبعض الفرجان يوجد بها أكثر من ساباط أما فوائدها فهو يعتبر جمالا للفريج وساترا عن حرارة الشمس ومكاناً بارداً يجلسن فيه نساء الفريج للقيام ببعض أعمالهن من غزل وسفاف إضافة لأنه يعتبر كديوانية للنساء يتبادلن فيه أطراف الحديث إذا كان الساباط في نهاية الفريج بحيث لاتقصده المارة .

ويوجد في بلدتنا سابقا حوالي خمسة عشر ساباطاً كانت تمثل رمزا تراثيا قديما ونموذجا ً للمنزل الاحسائي .

الـجـصة :

وسميت بهذا الاسم لأنها مبنية من الجص الأبيض وهي عبارة عن غرفة صغيرة تشبه الصندوق لها بوابة صغيرة تفتح كلما اقتضت الحاجة إليها .

وهي مكان مخصص في المنزل يوضع فيه التمر الخاص للأكل في كل منزل , فهي غرفة محكمة بحيث يصعب دخول الأتربة أو الحشرات إليها وممسوحة بالجص مسحا جيدا فيقوم صاحب المنزل بتخزين التمر فيها ورصه رصاً جيدا ً حتى يجري فيها عسل التمر (الدبس) حتى يصل إلى مكان مخصص لذلك , فلا تفتح الجصة إلا إذا نفذت كمية التمر الموجودة في المنزل ، فيوصف التمر الموجود في الجصة بنظافته وبأن له طعم ومذاق خاص .

الـمـعصر :

هو مكان خاص داخل المنزل يوضع فيه التمر الخاص الذي يقدم كأعلاف للماشية كذلك يوضع فيه التمر الخاص المعد للأكل بالمنزل أو الخاص للبيع ، وتفصل هذه التمور بعضها عن بعض كل نوع لوحده .

وهي غرفة بالمنزل متوسطة الحجم يطلق عليها ( الكندوج ) فعندما يحين وقت حصاد التمر ( الصرام ) يؤتي بالتمر من المزرعة ، ثم يوضع على الأرض أعواد النخل الاخضر (السموط) داخل هذه الغرفة بطريقة مصفوفة مع بعضها ومربوطة بالحبال وتسمى (القـّرد ) ثم يوضع عليها التمر بطريقة مرتبة وتحت هذه الأعواد مجرى يجري فيه عسل التمر ( الدبس ) عند نزوله فيصب في مكان مخصص يتجمع فيه الدبس فيأخذه أصحاب المنزل لاستعماله في عمل الأكلات المنزلية .

العريـش :

ويصنع من جذوع النخل والسعف والليف ، وهو يتكون من اربعة جذوع مرتكزة على الأرض ، ويغطى الجزء العلوي فقط بالسعف حيث يتم ربط مجموعة من السعف بالحبال المصنوعة من الليف ، ويستخدم كغرفة مفتوحة الجوانب للراحة والوقاية من أشعة الشمس الحارقة ،ويعتبر ( العريش ) مكانا ً للضيافة تمتاز به كل مزرعة .

العـشة :

وتصنع من جذوع الشجر والسعف والليف وهي عبارة عن غرفة جدرانها وسقفها مصنوع من السعف المرصوص بجانب بعضه البعض بواسطة حبال مصنوعة من الليف ، وتستخدم الجذوع في اسقف بعضها ، وتستخدم ( العشة ) كغرفة للجلوس وكحظائر للحيوانات والطيور ، كما تستخدم لوضع الادوات الزراعية التي تستخدم في الفلاحة .

الدكاكين ( البقالات ) :

في الزمن السابق كان الناس لا يحتاجون لمراكز تسويق مثلما يحصل الآن في وقتنا الحاضر لقضاء متطلباتهم بل قديما ً كانت احتياجات المنازل أشياء بسيطة وقد تكون متواجدة في أكثر المنازل في ذاك الزمان , فكان الناس قديماً يقومون بزراعة أنواع الخضار وبعض الفواكة والحبوب إضافة لوجود أنواع التمور وبعض المواشي التي تؤخذ منها الألبان , كذلك عمل بعض المأكولات يدويا ً ومع ذلك لابد من أن بعض المنازل خاصة الذين لا يملكون مزارع تنقصهم بعض الاحتياجات فقد عمد بعض أهالي القرية على فتح بقالات ( دكاكين ) يوفر فيها متطلبات المنازل في ذلك الوقت من مواد غذائية بسيطة ( أنواع الحبوب ، مواد عطارة ، خضار ، لحوم ) وذلك لتوفير الوقت وتقريب المسافة على طالبي هذه الأشياء وكانت جميع هذه المحلات تقع في وسط البلدة ( البراحة ) حتى يسهل على جميع الأهالي الوصول إليها بسهولة ، كذلك لكثرة تجمع الأهالي فيها .

وقد قام بفتح هذه المحلات كلاً من :

1 - صالح حجي العـيد 2 - حسن ياسين الدليم

3 - عبدالله علي العليوي 4 - موسى محمد الموسى

5 - حجي حسين العـيد 6 - إبراهيم أحمد الدليم

بناء منـزل :

كان ولا يزال للمنزل أهمية عظيمة عبر أطوار التاريخ فهو الملاذ الآمن للعائلة لكي تقيم فيه.

والمنزل هو مكان محاط بجدار من أربع جهات ويوجد فيه مدخل صغير لاستخدامه في الدخول من وإلى المنزل وتسمى (البوابة) ، وتقام هذه المنازل في منطقة أو حي سكني يعيش فيه الناس وتكون تلك المنازل متقاربة ومرتبطة مكونة صفوف متوازية بحيث يكون فيها المنازل متقابلين وتفصلهم ساحة خالية من البناء تسمى طريق أو شارع ويؤخذ في الاعتبار عدم وضع مداخل المنازل متقابله بحيث لا يكشف أحدٌ منزلَ جاره فكانت تُبْنى هذه المنازل في السابق من الطين واللبن وتسقف بجذوع النخل .

أما الآن فقد تحولت تلك البيوت القديمة إلى منازل حديثة ولكن ظل لهذه البيوت موقعا في نفوس الأهالي فأصبحت تراثا حقيقياً يرون فيه ما لا يرونه في البيوت الحديثة .

فإليك عزيزي القارئ نموذجا لكيفية بناء بيت ريفي قديم والطرق والخطوات المتبعة في ذلك .

عندما يعزم شخص على بناء منزل يعيش تحت سقفه هو وعائلته يقوم بشراء الأرض إذا لم يملكها أو هدم منزل قديم وإقامة عليه منزل جديد ثم يقوم بالاتفاق مع عدد من الرجال لعمل اللبن الذي يبنى به المنزل فيذهبون إلى مكان

مخصص لذلك فيخلطون الطين بالماء ومعه ( التبن ) وهو عبارة عن مخلفات أنواع الحبوب من قمح وشعير يفتْت ويخلط مع الطين ويترك لفترة حتى يفخر , بعدها يؤخذ منه كمية من الطين باليد وتوضع في مكان جاف وترتب باليد على شكل لبنة مستطيلة أو وضعها في وسط وعاء من الخشب مخصص لذلك ثم بعد فترة يرفع الوعاء الخشبي فتتشكل اللبنة وهكذا إلى أن يقوموا بعمل مقدار الكمية المطلوبة فيترك إلى أن يجف فينقل على الدواب بواسطة المنقل الذي يوضع على ظهور الدواب وهو مصنوع من الخوص والحبال إلى مكان البناء , فيكون صاحب المنزل قد أتفق مع البناء ( الأستاد ) فيقوم الاستاد بتخطيط الأرض على حسب رغبة المالك .

ثم يأمر مساعديه بحفر السيسان بعدها تردم بالحصى والحجارة الكبيرة ، ثم ترفع الجدران باللبن على شكل صفوف تراكمي إلى الأعلى بسمك 40 سم للجدار الواحد وارتفاع ثلاثة أمتار حتى وصول موضع السقف فيكون المنزل قد فُصِّل ويُـبْنى فيه جميع المنافع من مجلس ( مربعة ) عند فتحة المنزل ليكون غريب من المدخل ثم الدهليز المؤدي إلى براحة البيت وهي المنطقة الوسطى المفتوحة على السماء ويحيط بالبراحة من أكثر من جهة الرواق الذي يكون مدخل الغرف عن طريقه ثم المطبخ والدرج المؤدي إلى السطح وأخيرا الحـوي ( البارقة ) ويكون معزولا لوحده في زاوية من زوايا المنزل ، وهو مكان توضع فيه الماشية ( الحيوانات الأليفة ) فيسقف نصفه ويترك النصف الآخر للتهوية ويعمل فيه بيت الخلاء ( السنداس ) ويبنى فيه (مِطعم) وهو مرتفع عن الأرض مقدار متر واحد وهو مكان يوضع عليه أعلاف الماشية ليسهل عليها تناوله .

بعدها يسقف المنزل بجذوع النخل اليابسة والقوية بحيث تصف على شكل أعمدة متوازية , ثم يفرش عليها أما أعواد القلمان أو الحصر بعدها يوضع عليها الثرى الذي يكون متماسكا وقويا يحجب تسرب مياه الأمطار إلى الداخل بعدها تبنى الغرف في السطح لمن أراد ذلك .

ثم بناء جدار يحيط المنزل من الأربع الجهات بارتفاع مترين عن السطح ويسمى ( الحجه ) وذلك يكون حاجزا وساترا للمنزل .

وتأخذ هذه العملية وقتا من شهر إلى شهرين من البناء المتواصل وبعد أن يتم ذلك يُعْطى البناؤون أجرةً مقابل ما قاموا به من عمل فُيعْطى ( الاستاد ) من( 8 ـ 10 )ريال في اليوم الواحد ويعطى المساعدين من( 4 ـ 6 )ريال لليوم الواحد .

أما إذا كان صاحب المنزل من ذوي الدخل المحدود فيقوم أقاربه وأصدقاؤه بعمل ذلك البناء له مجانا تقديرا منهم لحالته المادية أو يخفض له في المقابل المادي , هكذا هي كيفية بناء البيوت في الماضي .

التعليقات 1

1 pings

2014-09-25 في 6:11 ص[3] رابط التعليق

بورك بك وبهذه الذكريات